川和田 宗太郎さんと川和田哉子さんは、陶芸を学んだ東北芸術工科大学(以下:芸工大)を卒業後に最上町に移住して地域おこし協力隊に着任し、陶芸家としての独立を目指して活動されてきました。器が主役にならないシンプルで飽きのこないデザインや、最上地域の地域資源を活用した陶芸作品が魅力の「カムロ窯(かむろがま)」を立ち上げたおふたりに、移住のきっかけや最上町の魅力についてうかがいました。

おふたりが最上町に移住されたきっかけを教えてください。

(宗太郎さん)

協力隊になる方は、町のホームページなどに載っている協力隊の募集情報を見て申し込むパターンが多いと思うのですが、自分たちは町の要請に手を挙げて来きました。自分たちが東北芸術工科大学芸術学部美術学科工芸コース陶芸専攻に所属していた時に、最上町から大学に、町の陶芸施設「前森ふれあい陶芸館」を運営してくれる人はいないかと相談があったんですね。

そこで、もともと陶芸で身を立てたいと考えていた自分たちが手を挙げて、最上町に移住しました。

芸工大で陶芸を学ばれていたんですね。おふたりが芸工大に進学されたきっかけを教えてください。

(宗太郎さん)

僕は仙台市出身なんですよ。美術が得意で、高校から美術部に入りました。その学校で陶芸をしている先生との出会いがあり、陶芸に関わるようになりました。その先生には、自分に陶芸を続けてほしいという意向があって。どこで学ぶのがよいか相談したところ、「都会より山形の方がいい。情報量が少ない環境の方が陶芸に集中できる。」という理由で東北芸術工科大学を薦めてもらいました。

実際、都会は情報量が多すぎて、誘惑があるっていうか。山形の環境は陶芸に集中できるよい環境だなと思いました。

(哉子さん)

私の実家はりんご農家なんですが、父はりんご農家を継ぐ前は陶芸の仕事をしていました。

父が陶芸をしている姿を見ていたので興味があったのと、正直、座って学習するような数学や国語といった普通の勉強よりも、実践的な作品づくりなどを行う美術系の大学の方が好きだなと思い、美術系の大学をすごく調べて、芸工大に行きました。

でも最初は、「絶対に陶芸をする!」と絞ってはいなかったんです。

芸工大では、大学に入ったばかりの時はいろいろな表現方法に触れることができて、徐々に自分の専門を絞っていく感じだったので、他の素材を使った美術にもいくつか触れたあとに、やっぱり陶芸だな、と決めました。

おふたりの出会いについても教えてください。

(哉子さん)

もともと人数が少ない学科で、学部生から大学院生が先輩後輩関係なくひとつの部屋に集まって作業をする機会が多かったんです。なので、私の方が1学年上なのですが、学年の違いはあれど私たちは一緒に作品づくりをする仲でした。

そうやって大学で陶芸をしているメンバーの中でも、「大学生活を終えても本気で陶芸で食べていきたい!」と志している人は少なかったんです。私たちは大学卒業後も陶芸で生きていく意志を持っていて、共通の目標があったので、一緒にその方法を模索していました。

そもそも、芸工大の陶芸を学べる学科に来る学生は、陶芸はやったことがないけれどものづくりが好きだ、という理由で入ってくる方がほとんどです。中にはご実家が陶芸に関するお仕事をされているなど陶芸に触れた経験がある人もいますが、陶芸で卒業後も食べていこうというメンバーは本当に少なかったんです。

(宗太郎さん)

陶芸の表現方法にもアーティストタイプとか、伝統工芸としての陶芸の表現方法を研究するタイプとかジャンルがあります。自分はどちらかというと職人というか、伝統的な陶芸のやり方を模索しているタイプです。

哉子はどちらかというとアーティストタイプで、お互いに真逆であることがよいと思っています。お互いにないものを補い合えたり、それぞれの考え方が新鮮に感じられて。「たしかにそっちの考え方もいいね」などと学び合い、刺激し合えています。

芸工大では色んな表現方法を学んでから専門分野を絞るとのことですが、陶芸を選んだ理由は何だったのですか?

(宗太郎さん)

一番の要因はやっぱり、自分の仕事にするとなった時に陶芸が一番いけると思ったからです。

伝統工芸は、特に原材料がものすごく高くてやっていけないとか、高い道具を買い揃えなければいけなかったりで、コストパフォーマンスの面で考えるとなかなか厳しいものが多いです。もとから工房を持っていたり、既に道具が揃った場所で始められるのならいいのですが、ゼロからのスタートというのは難しいんです。

あと、大学生活の4年間で、特定の分野について集中して学べるのは約3年しかないので、技術的にもアマチュアのままで卒業してしまうんです。そこから伝統工芸で生きていくためには、その道でプロとして仕事をしている方に弟子入りをしてさらに腕を磨く必要があって。そこまでしても個人で伝統工芸だけで食べていけるのは一握りだと思います。

陶芸はいろいろな伝統工芸、美術の中でも生計が立てやすいです。それに、芸術の領域というか、表現の幅としても陶芸がいちばん広い。アマチュアでも表現を工夫して売れる商品をつくる人も多いです。誰でも始めやすいですし、極めようと思えばどこまでも極められます。アマチュアからプロまで幅が広いですね。

生計を立てるということを意識して陶芸を学ばれてきたんですか?

(宗太郎さん)

陶芸で食べていきたいという思いはずっと持っていましたが、大学時代の陶芸の学び方としては、何を考えてこの作品を作ったのか、作品を見てくれた人に何を伝えたいのか、といった”よい作品の作り方”について教えてもらう形です。

営業や販路の拡大など、事業として陶芸をどう成り立たせていくかについては、協力隊になってから学んできました。

協力隊として最上町に来るまでに、町とのご縁はありましたか?

(宗太郎さん)

なかったんです。

来たこともなくて、最初に最上町について調べた時に小国川が流れているという情報を見て、小国町の方だと勘違いをしていたくらいです笑

南の置賜地方の小国町ではなく、北の最上地域にある町だって後で知ったんですけど。

最上町が「前森ふれあい陶芸館」を運営してくれる人を探しているというお話を聞いて、まずはどんなところか確かめに行ってみようと思いました。雪の降る前の秋だったので、かなり哀愁の漂った雰囲気の場所だなと思いました笑

でも建物を見たら基礎はしっかりしてるし、良い建物だったので磨けば光るなと思いました。

陶芸に必要な材料、特に窯などは揃っている状態だったので、初期費用があまりかからない状態だったのも魅力でした。

最上町に来ると決めたからには、定住する覚悟で来ました。陶芸で生きていくと決めていたので。

(哉子さん)

最初はただ単純にこの「前森ふれあい陶芸館」を使ってくれる人を募集しているという話しだったんですけど、自分たちも大学を卒業してすぐに独立をしたり、施設の管理を任されるというのは大変だなと思っていたんです。そうしたら、役場の方から地域おこし協力隊という制度があるから活用するのはどうかと提案していただきました。

私は大学卒業後の1年間はアルバイトをしながら最上町に通いました。

前にこの施設で陶芸をされていた作家さんが亡くなってから3年間くらいまったく使われていなくて荷物もそのままだったので、私たちが協力隊になったらすぐに事業を始められるように、1年かけて片付けをしたり掃除したりしていたんです。

令和7年3月に任期満了で地域おこし協力隊を退任されますが、これまでの協力隊員としての所属やミッション、役場との関係について教えてください。

(哉子さん)

役場の会計年度任用職員として、総務企画課 まちづくり推進室に所属しています。

コロナ禍もあったので、令和6年度現在で4年目です。

ミッションとしては、観光資源の創出、町有施設の利活用、商品開発となっています。

なので、この施設でも陶芸体験を実施したり、最上町の資源を使用した陶芸作品の開発などを行ってきました。

(宗太郎さん)

毎朝役場に出勤してから作業場に移動しているので、役場の担当者とは基本的には毎日顔を合わせています。

ミーティングなども適宜行っています。

特に町の施設であったこの場所を自分たちがどのような形で継続して使っていくのか、指定管理なのか、自分たちが買い取るのか、色々と話し合いをしてきました。

その結果、自分たちで買い取って、2025年4月からは自分たちの自宅兼店舗として使用できることになりました。

協力隊の卒業後は、個人事業主として開業します。

ここまでの独立準備で大事だったことはなんでしたか?

(宗太郎さん)

陶芸家としての独立を目指して、任期満了までの計画を立てて、地道に計画を遂行してきたことだと思います。

必要に応じて、本当にやりたいことであれば役場の方にプレゼンをしたりして。とにかく計画を立てること、地道に計画に向かって進んでいくことですね。この4年間でやっとここまできましたが、特に建物については何度も何度も役場の方との話し合いを重ねさせてもらいました。

自分たちも役場の考え方やシステムを理解した上で、自分たちの主張をしっかりとお伝えしました。

売り上げや来客数を数値で示したりして、こういう理由でこうしたいんだということをプレゼンさせてもらいました。

陶芸の技術とは別の、売り上げを立てたり、事業を組み立てていくところは独学でしたね。

カムロ窯という名前の由来を教えてください。

(宗太郎さん)

最上地域には、神室(かむろ)連峰がありますよね。

「神室」っていう名前は、新庄・最上地域でかなり馴染みのある名前なのかなと。金山町にもグリーンバレー神室ってありますよね。

市町村関係なく、最上地域を代表する窯元になれたらと思って付けました。

あと、やっぱり、神室という響きがかっこいいですよね笑

自分も山を登るのが好きなので、自分たちが好きだなと思える名前がいいなと思って。

作品へのこだわりなどはありますか?

(宗太郎さん)

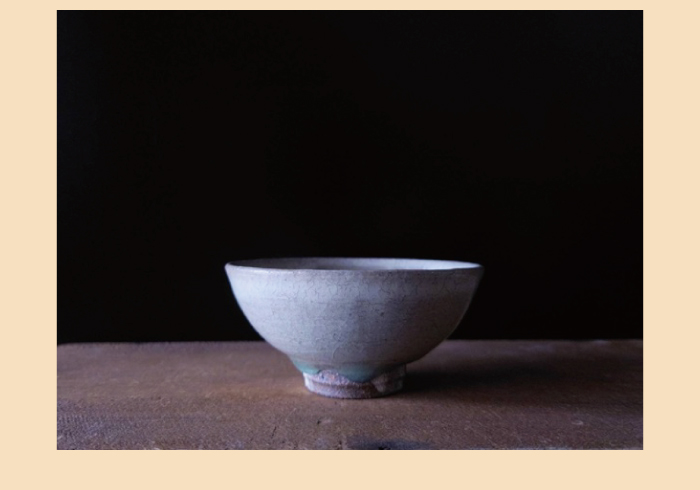

使っている土も、釉薬も100%最上町のものにこだわった作品を試作中です。普通は釉薬は外で買ってくるものなんですけど、薬を自分で調合して、地域のものを使ってやるというのは、他の窯元との差別化になると思います。

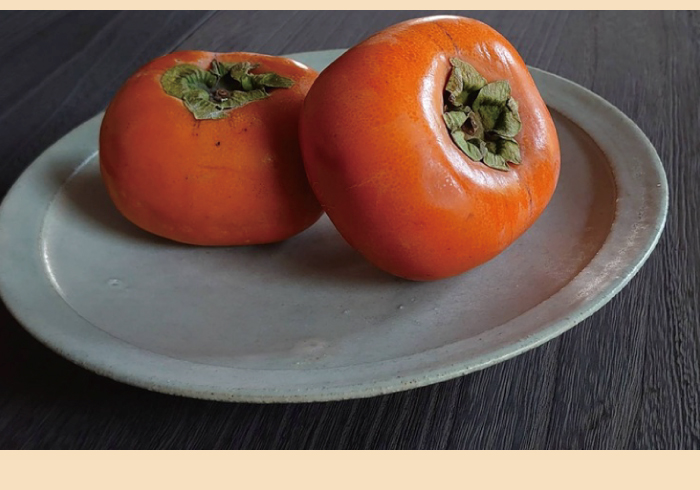

(哉子さん)

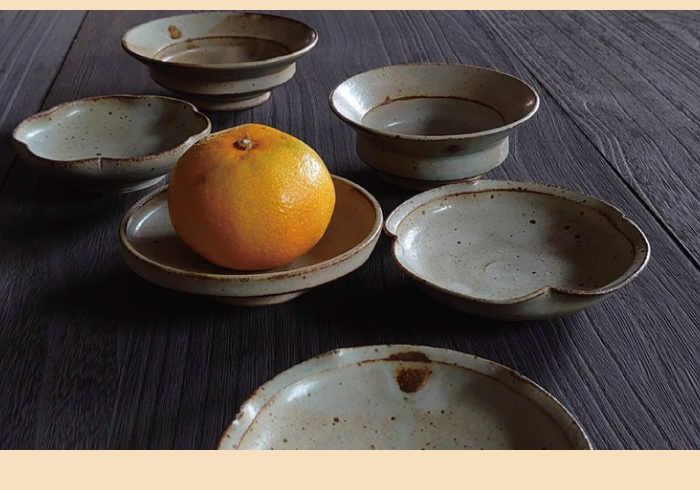

目指しているのは、食器棚の一軍になること。

食器棚のよく使う食器を置くエリアに置いてあって、どんな料理にも合うようなデザイン。普段使いから特別な日の料理にも使いたくなるようなものを目指しています。

コンセプトはまたちょっとずつ変わっていくと思います。

まだ4年しかやってきていないので、その時に合わせて常に考え続けて変えていければと思っています。

最上町や前森高原の環境についての印象はどうですか?

(宗太郎さん)

自分は仙台で育って山形市で大学生生活を送っていて、やはり交通の便などに関してはマイナスのイメージもありました。

更に、この施設のある前森高原は、最上町のまちなかより300メートルくらい高いらしいんですよ。なので、雪の量とかも全然多くて大変な部分も多いんですけど、環境としてはやっぱり静かで隣人もいないので、自分のペースを乱さずに作品づくりに集中できることがいいなと。

本格的に定住すると決めたのは協力隊3年目ですね。

だんだん、噛めば噛むほど味が出るみたいな感じで、住み心地の良さや暮らしの楽しみが見えてきました。

逆にたくさんある雪を見て、ここをスノーモービルでバーっと走ったら楽しそうだなとか、暮らしていくうえでの楽しみのようなものも見えてきました。スノーモービルは持っていないですけど笑

1年間最上町に通って町の雰囲気や暮らし方もわかっていたので、いざ移住してから「こんなはずじゃなかった」なんてことにはならず、ギャップが少なかったことが良かったのかもしれません。

地域の皆さんとの関わりはどれくらいありますか?

(宗太郎さん)

現在は関わりは少ないです。

自分たちはずっと最上町に住むつもりで来ているので、逆に最初に「地域に溶け込もう」と頑張って、何かトラブルが起きたりしがらみになってしまっても嫌だなと思って。

ずっと住むからこそ、最初から頑張ろうとせず、自分たちのペースで地域の人たちとの関係性を築こうと思っていて、徐々に関係値を上げていこうと思っています。

陶芸体験を利用していただいたりしているので、無理に関係性を広げようとしなくても勝手に広がっていく部分もあるので、自分たちから頑張って地域との関係性をつくろうとはしていないです。

そもそも陶芸はこもって作業することが多いので、あまり表立った活動もないというのが現状です。

今後、挑戦したいことはありますか?

(哉子さん)

自給自足に挑戦したいですね。

野菜を育てるとか漬物作りとか、定住していくうえでも暮らしを豊かにできることをしていきたいと思っています。

(宗太郎さん)

登山も、今のところ鳥海山と神室山とかは登ったんですけど、もっといろんな山に挑戦したいです。

自然を楽しむ登山やスキーのような趣味がすぐにできて、山菜とかもすぐにとれるような立地なので、最上町の暮らしを自分たちなりに楽しめているなと思います。

陶芸では、作品の完成度はまだまだ高められると思っているので、まずは技術を高めていきたいですね。

最上町ならではの資源を使いながら、作品を作り続けていきたいです。

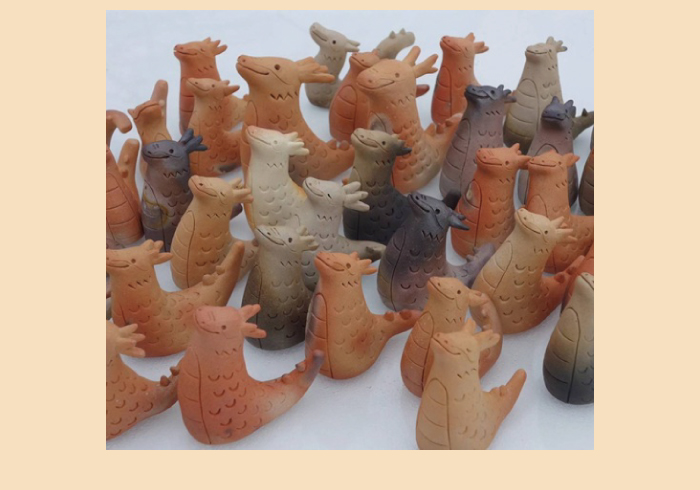

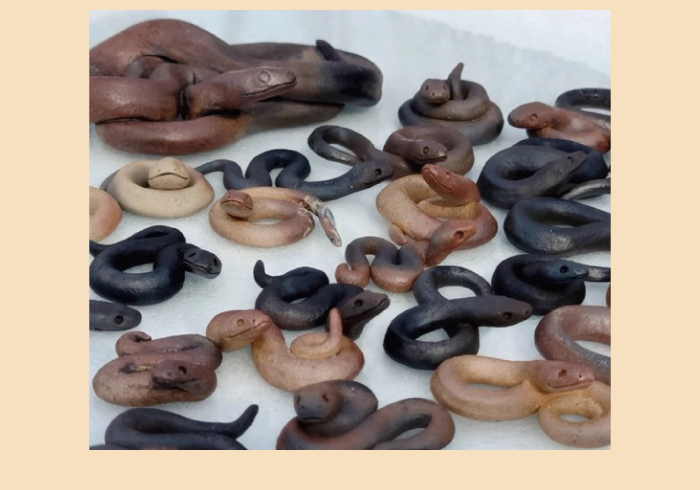

カムロ窯ギャラリー

編集後記

川和田宗太郎さん・哉子さんのインタビューを通して、協力隊期間中の計画をしっかりと立てて、そこに向かって着実に歩んできた姿が印象的でした。また、役場のシステムを理解した上で自分たちの思いが伝わるよう工夫してプレゼンテーションをするなど、目標への歩み方も役場や地域を無視せずにともに歩もうという姿勢があり、とても素敵だなと感じました。

最上町役場も、お二人の熱意に応えて「地域おこし協力隊」制度の活用を提案されたり、お二人の独立開業への想いと姿勢に寄り添ってサポートされてきたことが分かりました。役場と協力隊双方の4年間の努力があって繋がった開業だったのかもしれません。

協力隊員として、移住者としてはもちろん、工芸作家としてどう独立開業を目指して活動されてきたかについても大変参考になるインタビューになったと思います。

「カムロ窯」さんでは、おふたりがつくった陶芸作品を展示販売しているほか、絵付けなどのワークショップも体験できます。ぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。

青森県五所川原市出身。2021年4月に最上町に移住し地域おこし協力隊に着任。

自慢したい最上町のこと:自然の風景

趣味:鳥の観察、食、温泉

宮城県仙台市出身。2021年4月に最上町に移住し地域おこし協力隊に着任。

自慢したい最上町のこと:静かな暮らしができること

PRしたいこと:カムロ窯では陶器販売と陶芸体験を行っています。是非お越しいただけると幸いです。

趣味:バスケットボール、アウトドア全般、石拾い

取材日:2025年3月13日

取材場所:前森ふれあい陶芸館「カムロ窯」

聞き手:川村佳恵

写真撮影:梶村勢至

写真提供:カムロ窯

カムロ窯(GoogleMap)